Nel dubbio, friggi. Sempre. Un po’ questo concetto mi risuona in testa da quando ho letto uno dei più divertenti, illuminanti, a tratti anche sentimentali libri di-e-sulla cucina di sempre. Che è La Parmigiana e la rivoluzione, di Donpasta. È un libretto piccino, senza foto fighette ma densissimo di racconti, musica e memorie, parla di cucina del Sud (intendendo il Sud come luogo fisico ma anche come luogo dello spirito), ha una una copertina graficamente favolosa (per me che amo la grafica sovietica), e insomma, ve lo consiglio vivamente. E in tutto questo saltare dal Salento a Lauryn Hill, dalla Parmigiana di Melanzane al Fritto di Paranza, c’è una frase che mi rimane scolpita, ad aprire il libro: “Io, anche se non ho un problema, aggiungo olio!” Cit. Sora Rossana.

Mo’, riga’, ma è vero. L’olio, quello vero, quello buono, se lo sai usare, non ti deve spaventare. E il fritto è molto, molto più leggero di quello che pensiamo in generale. Il cibo immerso in un grasso a temperature molto molto alte, quelle della frittura, appunto, per tempi sufficientemente brevi, non si impregna di olio, come invece succede con un soffritto dove l’olio che mettiamo ce lo cucchiamo tutto. E un fritto asciutto, croccante, alla fine non è dannoso per la salute quanto ci hanno fatto credere. Basta saperlo fare bene. Bisogna innanzitutto usare un olio che alla giusta temperatura (tipo 180 gradi, se non sbaglio) non si degradi (il famoso punto di fumo). Quindi, più che un olio extravergine di oliva (che presenta delle impurità che lo rendono più buono a crudo o a temperature inferiori, ma che degradano a temperature non altissime) , un olio di arachidi è perfetto. Poi, quello che andremo a friggere deve essere asciutto. Meno acqua ci sarà e più sarà rapido il tempo di frittura (e più croccante il fritto, anche). Per questo le chips vanno lavate e POI asciugate benissimo, prima di tuffarle in frittura.

Poi, se infariniamo o impastelliamo quello che andiamo a friggere, in qualche modo creiamo una sorta di crosta immediata (non so bene se sono gli zuccheri che caramellizzano, o le proteine che reagiscono con la reazione di Maillard, o tutte e due le cose insieme, nel caso di una pastella) che, anche se non credo sia impermeabile, comunque fa sì che il cibo non si beva tutto l’olio impregnandosene.

Poi, non bisogna abbassare la temperatura dell’olio. Quando mettiamo a friggere qualcosa, la temperatura si abbassa, mediando tra quella caldissima del grasso e quella assai più bassa del cibo. Quindi, friggere sempre pazientemente POCHI PEZZETTI di cibo per volta. Sì, è una rottura di palle. Ma sempre sì, così il risultato è ottimo.

Insomma qualche regoletta c’è, ma quello che abbiamo in cambio, è una roba cui è difficile resistere.

E il pollo?

E il pollo si frigge. Io lo friggo infarinato, a tocchetti piccoli, per poi farlo in carpione (quindi alla secchezza tipica del pollo fritto sopperirà la marinatura in aceto erbe e acqua). Ma ho provato (e i risultati sono stati notevoli, devo dire) anche questo pollo qui, che vi rifilo ora.

Si tratta di tagliare a pezzetti del petto di pollo, e farlo marinare in limone ( o lime, anche meglio), salsa di soia e aromi vari (tipo pepe rosa e zenzero, per esempio) per qualche ora. Dopodiché va infarinato, passato nell’uovo sbattuto e infine nel RISO SOFFIATO. Ebbene sì. E rapidamente (ma delicatamente) tuffate i pezzetti, pochi per volta (vedi sopra) nell’olio bollente. Fateli dorare e salateli SOLO ALL’ULTIMO ISTANTE. Perché? Perché il sale richiama dall’interno i liquidi (l’acqua) dell’alimento, e quindi se salate, mettiamo, delle patatine e poi aspettate un po’ a mangiarle, queste diventano umide e molli, la croccantezza si perde, e addio fritto leggero.

E, as usual, buon appetito.

Che manzo!

Tecnicamente, la ricetta dello spezzatino di manzo al caffè ve la avevo data qualche post fa (qui). Ma beh, intanto la ho un po’ perfezionata (ovvero, invece della cipolla, lo scalogno; invece del kefir, volendo, anche del semplice latte intero; a metà cottura ricoprite lo spezzatino con patate tagliate a piccoli tocchetti, e rimettete su il coperchio; le patate cuoceranno insaporendosi con i vapori della carne ma senza disfarsi né diventare scure; infine, una volta trasferito il tutto in un piatto da portata, deglassate il fondo di cottura con della panna liquida, salate, pepate, e versatela sullo spezzatino, o servitela a parte).

E poi, mi pareva giusto dedicargli una illustrazione. Sarà che l’accostamento manzo-caffè mi pare poco stucchevole e anzi abbastanza rude, nonostante la panna. Ma ecco, mi è scappato un disegno. Et voilà.

PS se nell’illustrazione notate un rigonfiamento in zona inguine, beh, è assolutamente voluto. Per me, questo piatto è sexy.

Due disegni, due ricette.

E quindi. Nel precedente post accennavo al fatto che un mio disegno, che illustrava una ricetta, fosse finito dritto dritto dentro un libro di ricette di cucina.

Tutto questo nasce da una iniziativa della Tipografia CTS di Città di Castello. Quei mattacchioni (sono dei ragazzi in gamba, e superprofessionali) si sono inventati un concorso per grafici, illustratori, creativi, etc, e delle proposte arrivate, cento sono state selezionate per essere portate in mostra (a Roma e a Milano) e per finire in un bellissimo libro di cucina. Qui, il link al loro sito (tutto da esplorare).

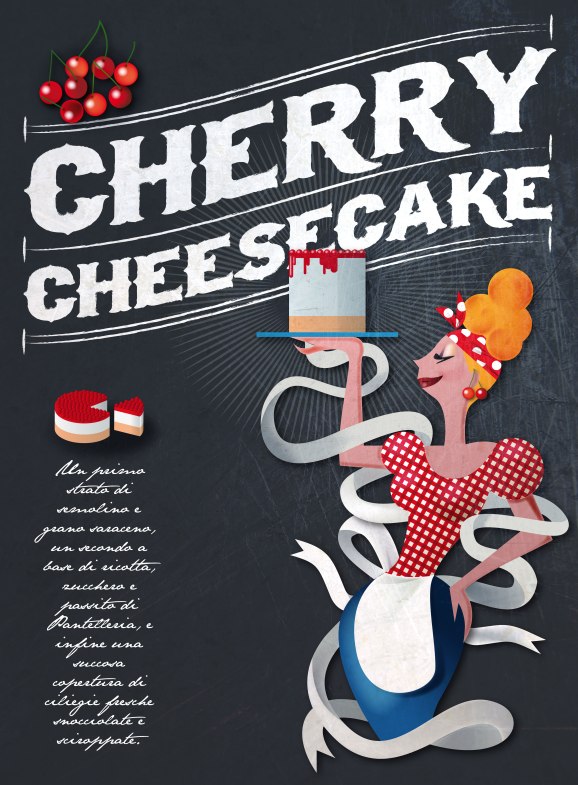

Insomma, io ho partecipato con due illustrazioni. E una delle due è stata pubblicata e esposta. La ricetta è quella di un cheescake di ricotta e ciliegie, con base di semolino e grano saraceno. La ricetta è scritta nell’illustrazione stessa.

La seconda illustrazione invece riguarda la Sharlotka, la torta di mele che avevo già ricettato qui precedentemente.

E insomma, anche se la cosa è successa ormai un po’ di tempo fa, mi sento ancora un po’ gonfio di orgoglio, e quindi vi propino le due illustrazioni.

È passato un bel po’ di tempo…

… sì, è davvero passato un bel po’ di tempo, dall’ultima volta che ho scritto qualcosa su questo blog. Un po’ gli eventi, un po’ la mia pigrizia congenita. Ma vabbè, alla fine rieccoci qui, a scribacchiare e scarabocchiare su queste pagine che anche se non si sente scricchiolare la penna sulla carta, sempre un diario sono. Un diario discontinuo e altalenante, in cui appiccico ritagli di ricette, spillo foto e disegni, riempio spazi vuoti, soprattutto quegli spazi vuoti che mi porto dentro, con questa condivisione a volte un po’ sfacciata a volte un po’ furbetta ma di base onesta, perché sennò ma che lo scrivo a fare un blog, se non ci sono io dentro?

Comunque.

Comunque sono passati parecchi mesi dall’ultimo post. Sono passate molte ricette, sono passati tanti disegni, esperienze, musica, film, amici, amanti, scopate occasionali e cotte imbarazzanti. Sono arrivati dei lavori, e sono nate nuove idee e progetti.

Ho cucinato per 50, anche per 100 persone (scoprendo che il mondo è sempre più pieno di vegani, vegetariani, celiaci… e questo, quando cucini, è una sfida. Ma la abbiamo superata).

Ho insegnato a degli stranieri come fare i ravioli con gli spinaci e il saltimbocca alla romana. Non è facile fare una lezione di cucina, a persone che non parlano bene la tua lingua. E scopri che quando pensi di insegnare qualcosa a qualcuno, in realtà stai imparando un sacco di cose proprio tu.

Ho fatto un sacco di disegni, belli e brutti. ma, beh, li ho fatti. Meglio che stare lì a guardare i disegni degli altri, senza posare mai un pennarello su un foglio di carta. E un disegno è finito anche in un bellissimo libro (guarda caso, di ricette di cucina).

Sono andato, dopo tanto tempo, in vacanza a Parigi. Me la sono girata per bene, ho rivisto strade, palazzi e cose che mi mancavano tanto, ho incontrato amiche deliziose e amici gourmet, e mi sono anche fatto tatuare un vascello sulla tetta sinistra (yes, la chiamo tetta, se po’ ffa’?).

Ho letto una montagna di libri (e fumetti) bellissimi. Ho scoperto che i sapori della cucina romana erano più simili alla cucina cinese che conosciamo, piuttosto che a quella mediterranea (complice il liquamen o garum, il coriandolo, e l’agrodolce). Ho scoperto che il colore verde nella storia ha avuto i suoi alti e bassi e che le gilde dei tintori, nel Medioevo, erano regolate in maniera così assurda che se avevi la licenza per tingere in giallo e in rosso, non potevi tingere in blu (e quindi, non potevi creare un buon verde mescolando giallo e blu!). Ho scoperto che a Rebibbia un fumettaro geniale racconta con spirito immensamente comico storie a volte anche molto dolorose con una leggerezza che ammiro (yess, è Zerocalcare, lo conoscevo già ma in questi mesi ho letto i suoi libri, e beh, lo amo). Ho capito meglio cosa sta facendo l’ISIS in Medio Oriente e ho capito anche che non abbiamo capito nulla di quello che succede (Loretta Napoleoni, as usual, scrive in modo assai semplice di cose molto complesse). Ho letto storie di donne indiane, cinesi e giapponesi. Ho letto di ragazze brutte e di robivecchi, di mercanti di spezie e di profughi russi.

Mi sono incriccato con una spalla (si è infiammato un nervo) e ho realizzato che, beh, non ho venti o trenta anni. Ne ho quarantasette. Quasi quarantotto. Argh. Ho anche cambiato occhiali. Sempre per la stessa ragione.

Mi sono preso delle cotte da adolescente, totalmente irragionevoli, e questo alla fine mi piace. Lo vivo come una specie di sconto di pena, come se dei quarantasette anni di cui sopra me ne togliessero di botto una ventina per buona condotta. Oh beh ognuno si sente giovane come può. :)

Ho deciso delle cose. Di sistemare un po’ casa, renderla più pratica e meno disordinata. Ho deciso che nel 2015 invece della palestra fatta male ci sarà dello yoga fatto bene. E che ci sarà anche un corso professionale, o di cucina o di pasticceria. Perché è ora di fare un po’ questo salto (nel buio?) e vedere se una passione può diventare un lavoro (amato anche se faticoso). Avevo deciso anche di dimagrire ma OH, EH! Un po’ per volta.

Ho anche deciso di curare un po’ di più questo blog. Vedremo cosa ne farò.

Tanta roba.

E mo’?

E mo’ cerchiamo di riprendere le fila del discorso. Ma piano, con calma. Iniziamo un pezzetto per volta. E iniziamo da un disegnino fatto al volo, scuè scuè, perché si sa che mi piace disegnare. Ma è un disegnino che racconta anche due ricette, e si sa, che mi piace cucinare. E celebra anche la cosa più importante. Ovvero, l’amicizia. Perché mangiare da soli è triste, cucinare per cento persone è faticoso, ma preparare una cena per un amico è invece una delle cose più belle che mi possano capitare.

La cena, quindi. Molto semplice, due portate e tante chiacchiere. Un risotto semplicissimo, di rape bianche (pelatele e tagliatele a dadini), con un po’ di guanciale tagliato a fettine sottili e due scalogni a tocchetti, in pentola con un po’ di burro. Quando iniziano a essere morbide, aggiungete del riso carnaroli, fatelo sfumare con un pochino di aceto di lamponi (ne basta poco, ma secondo me, con quella puntina fresca e impertinente della rapa e con quel grasso avvolgente del guanciale, ci sta benissimo) e cuocete aggiungendo brodo caldo (beh, lo sapete come si fa un risotto, si?). Alla fine, mantecare con una noce di burro e del parmigiano, pepe verde macinato al volo sopra il piatto e Et Voilà. Il risotto è servito.

Seconda portata, uno spezzatino di manzo. Nulla di speciale, se non fosse per il fatto che il manzo a tocchetti lo fate marinare per qualche ora in una marinata di Kefir (sapete cos’è il kefir? semplicemente, una bevanda ottenuta facendo fermentare del latte, io la trovo anche al mio supermercato), olio extravergine di oliva, sale e CAFFÈ. Yesss, per un 5oogr di carne un cucchiaio di caffè in polvere è sufficiente. Cospargete e massaggiate la carne col caffè, aggiungete poi kefir e olio, e lasciate per 4-5 orette in pace la carne a macerare e a insaporirsi. Poi fate un soffritto di cipolle dorate e olio, aggiungete la carne, un po’ di brodo e un po’ di latte tiepidi e fate cuocere, a fuoco MOLTO LENTO, per circa tre ore, a pentola coperta. Verso la fine aggiustate di sale e pepe, e servite caldo con qualche fetta di pane di Lariano per fare con il sughetto delle golose, ineducatissime, ma gustose scarpette. :)

Ecco. Bentrovati. :)

Biancomangiare, o della mitezza.

Premessa: la ricetta è in fondo, ma leggetevelo tutto il post, se je la fate. :)

Premessa: la ricetta è in fondo, ma leggetevelo tutto il post, se je la fate. :)

Questo post nasce da un episodio assai sgradevole, che mi è capitato poco tempo fa (una settimanella, o giù di lì). Ma è anche una prova di come:

a- ce la facciamo pigliare bene

b- il cibo è come un diario, si fa scrivere e racconta un sacco di cose

c- non sempre il cibo ha funzione consolatoria, a volte è anche salvifico, nonché strumento per riflessioni profonde.

Partiamo dall’aneddoto.

Ero al MAXXI la settimana scorsa. Si inaugurava l’opera vincitrice dello YAP contest. Serata aperta a tutti, sul piazzale, con un amico che suonava (inciso: un dj set bellissimo). Molta gente, molta fila per la birra, situazione rilassata e danzereccia, un po’ di salotto e un po’ di cortile. Io ero lì, con molti amici a bere e ballare. Nei miei bermudini con scarpe docMartens, una maglietta bianca e blu, il mio barbone brizzolato, la mia panza da commendatore, e gli occhiali da nerd. Insomma, io.

A metà serata arriva una tipa. Biondastra. Capello corto. Abbronzata. Camicetta bianca maschile, pantaloni bassi in vita e larghi in fondo blu navy (o forse neri?), scarpe con piccola zeppa, alluce smaltato di rosso scuro come la vistosa collana di corallo che portava sotto la camicia. E mi fa, indicando una sua amica: “Scusa, posso fare una foto con te? Sei troppo assurdo”. Ok, capita. Ci rido su, e dico ok, dai. Mi fa ridere sta cosa. Lei continua: “No perchè voglio dire, ma voi gay, di che vi fate? (voi gay??) Cioè, guardati, guardatevi. sei mostruoso. Con questa maglietta, con questi pantaloni che non c’entrano nulla.”

Nel frattempo la sua amica nicchia, evidentemente imbarazzata per lei. Io le dico “Guarda, forse stai un po’ superando il limite”. Lei: “Vabbè ti prendo per il culo, ma dico, cioè, guardati?” “Io: “Ok, ciao” “Ma no, cioè, scusa, non volevo offenderti (ah no?) io faccio così con i miei amici” “Tesoro, ma noi non siamo amici, e non lo saremo mai, ovviamente” “Oddio, ma ti sei offeso? Ma scusa, cioè…” “Senti -le dico- io sono stato molto carino con te. Tu sei stata una gran cafona con me, senza ragione alcuna, e prima che io diventi a mia volta poco carino con te, ti prego di sparire, sto ballando e inizi a darmi fastidio”. Punto. Stop.

E effettivamente è sparita. Dopo un minuto un mio amico, molto carino, molto diverso da me, mi racconta di aver subito dalla nostra stalker un trattamento analogo in un altro momento. E ci è rimasto male, mi dice.

Lì mi sono incuriosito. Ma come, IO, che sono un tipo decisamente molto fuori dai canoni estetici correnti (rigà, so’basso, grasso, e manco un ragazzino), non ci rimango male nonostante sia parecchio sensibile su ‘ste cose, e TU, che sei un bel tipetto, sexy, sveglio, e molto meno “problematico” di me, ci rimani male? E sono partite le riflessioni.

La prima, la più ovvia, è: ma questa, che bassa autostima deve avere, per avere bisogno di andare in giro a insultare random la gente? Perché è ovvio che puntando me, e poi il mio amico, a casaccio, senza nessun tipo di provocazione o contatto, senza alcuna ragione, era tutto un problema della tipa. Forse (ma ne parlo dopo) c’era anche un po’ di omofobìa. Vabbè.

La seconda, altrettanto ovvia, è che possiamo essere fighi o soggetti quanto ci pare, restiamo sempre, da qualche parte, ipersensibili anche a una cosa così cretina. Essere attaccati così, in maniera gratuita e sgradevole, peraltro in una situazione in cui pensi di poterti rilassare, stai con gli amici, in un contesto che tutto sommato era ipergradevole… la guardia è abbassata e… zac. E mo’ questa? Da dove spunta fuori? E siamo colpiti (ma, bella, non affondati, eh).

Piccolo inciso sull’omofobia. L’attacco forse generico ai “gay” veniva da una persona che non avrei esitato a definire come omosessuale. So che non dovrei generalizzare o etichettare, e quindi la considerazione rimane solo a livello di inciso, appunto. Ma mi è sembrato, a pelle, il tipico caso di omosessuale che attacca altri omosessuali (il fatto che fosse una donna non credo cambi molto la sostanza).

Next step: lo racconto a un po’ di amci, in ordine sparso. L’episodio mi aveva colpito, non tanto su un piano personale (e ancora mi meraviglio di questo), quanto per la sua assurdità, la maleducazione gratuita, l’assoluta stupidità.

Le reazioni andavano da “ma chi cazzo era ‘sta poraccia” a “je dovevi buttà il drink in faccia” a “ma due schiaffi no??”. In ogni caso, il commento generale era che non le avevo detto quello che avrei dovuto e fatto quello che avrei potuto.

E lì, sono partite altre mie riflessioni. Riflessioni fondamentalmente su di me. Sul fatto che alla fine una cosa che ho sempre rivendicato del mio carattere è sempre stata la mia tendenza a essere accomodante (a volte, troppo), diplomatico (a volte, troppo), poco assertivo (a volte troppo), magari passivo aggressivo (troppo). Ecco, se dovessi usare una parola sola, direi “mite”. Forse un po’ a sproposito. Che in realtà proprio mite forse non sono, ho anche io i miei momenti di rabbia, non è che sono sempre lì fermo a fare da punching ball. Ma, ecco, in generale, penso sempre che in casi come questi, a che serviva “darle una lezione”? Intanto, vabbè, da che pulpito (sì, sì, qui forse se poteva fa’, ma…). Ma soprattutto, per insegnare cosa, a questa tipa? Che vince chi è più forte? Chi fa la battuta più acida, o chi ti tira addosso più birra?

L’unica cosa che lucidamente ho pensato in quel momento è stato: “vabbè, tu stai messa male, ma non sono io a doverti fare stare meglio, stando al tuo gioco”. Non era indifferenza, perché a un certo punto ho anche provato un filo di empatia per lei, perché anche io, molti molti anni fa, sono stato cafone e stronzo nello stesso modo. E ancora mi ricordo di quell’episodio, e me ne ricordo con un imbarazzo assurdo, per me stesso. E penso che allora sì, ero debole. E stavo messo molto peggio di come sto adesso.

Non è stato porgere l’altra guancia, ma sicuramente ho reagito con una certa mitezza.

E questa mitezza mi ha ricordato di un dolce. Un dolce di cui avevo letto molto, e che avevo assaggiato secoli fa. Un dolce siciliano (ancora? Ok, sì, ancora), che è già nel suo nome l’epitome della mitezza. Il Biancomangiare.

Piccola digressione storica: il biancomangiare non è un dolce, sono tanti dolci. E a volte, neanche dolci. In origine erano preparazioni “bianche”, appunto, a base di farina, mandorle, zucchero, latte, ma anche pollo o pesce. Dolci o salate. Erano comunque sempre piatti delicatissimi nel sapore, e di un colore bianco uniforme ed omogeneo, che li rendevano da subito un unicum nelle cucine medioevali. Spesso riservati a cucine nobili, o comunque a mense ricche.

Le sue origini mescolano cucina araba e francese. Lo ritroviamo in Francia, nella cucina sarda, nella cucina catalana, in Valle D’Aosta, in Turchia e nel mondo arabo, in Danimarca e in Germania. Blanc Manger. Papai-Biancu. Menjar Blanc. Tavuk göğsü. Tanti nomi tante ricette. Ma un comun denominatore. Quel bianco rotondo, pannoso, mite, appunto. Monocromo ma non piatto. Che morbidamente vince.

Ecco allora l’esperimento, molto ben riuscito, e la ricetta, del Biancomangiare sicilano. Un po’ laborioso ma non difficile.

Servono 400gr di mandorle, che triterete finemente col robot da cucina. Mettetele a bagno, una volta ridotte in polvere, in un litro di acqua, con anche la scorza grattugiata di un limone, per una notte.

Il giorno dopo, dovrete “mungere” le mandorle tritate. Ovvero, passatele, strizzandole per bene (un po’ di forza, su) in uno straccio a maglie molto fini. Il liquido che otterrete, bianco.perlaceo e semitrasparente, è il famoso latte di mandorle. Non lo avete comprato in panetti, lo avete fatto voi! :)

In una pentola mettete il latte di mandorle, unitevi 200 gr di zucchero, 120 gr di frumina setacciata (ovvero, amido di frumento), mescolate, aggiungetevi 250 ml di panna. Mettete la pentola su un fuoco dolce, e mescolate pazientemente. Quando il tutto inizierà ad addensarsi, versatelo in uno stampo da budini (o in più stampi monoporzione), e fatelo raffreddare. Una volta freddo, mettetelo a riposare in frigo per almeno 4-5 ore. Una volta pronto, sformatelo e… et voilà.

AMOR VINCIT OMNIA.

(anche questa ricetta viene da qui: La Cucina Siciliana (Guido Tommasi Editore). Libro affidabile e prezioso, direi)

A Sud de che?

Un po’ di tempo fa su FB chattavo con una mia amica. Lei è più di una amica, è Amicalontana (qualifica che rende le amicizie più difficili ma, anche, più robuste); è Amicachescrive (ha un blog anche lei, anche se parrebbe persino più pigra di me); è Amicaincucina, sia perché è una cuoca eccellente e infaticabile, sia perché nella mia cucina abbiamo trascorso nottate a base di chiacchiere e vodka che mai potrò scordare); è anche Amicachesidàdafare, perché sta aprendo, a Torino, il SUO posto per nutrirvi tutti e amarvi a colpi di fritti e altre meraviglie. Beh. Insomma, per farla breve, Sara scriveva questo: “Me ne vado per uffici comunali dislocati per la città e scopro i dintorni di via Frejus brulicanti di vita, mercati e persone con cui sorridere, scambiarsi il buongiorno, i grazie e i buona giornata come se fossimo in un sud, in una piccola grande casbah in cui io, con la mia faccia araba dai capelli ossigenati, mi sento a casa. A Torino.”

Mo’, io ho avuto subito un fremitopoetico, e ho scritto di risposta che il Sud è un luogo dell’anima, non solo un luogo geografico. Un luogo luminoso, fresco quando hai caldo, e caldo quando hai freddo. Arioso. Vento leggero, sole, notte profonda e profumata. Sorrisi e spezie, cibi sopraffini e frutti dolcissimi. Insomma, nella mia mente ho snocciolato un po’ di immagini-cliché-luoghi comuni sul Sud. E via così.

Eh no. Via così un cazzo.

Intanto, io sono una personcina cinica. Quindi tutta sta poesia, tutto sto respiroprofondo, questa comunione con l’universo, che d’è? Che sarebbe? Che roba è? Da dove viene? Che c’entra il Sud?

Poi ho pensato: vedi che la Sara ha fatto un errore di digitazione, e voleva scrivere suK, non suD. Se, beh allora mejo me sento. Un bordello, un casino, un postaccio puzzolente e affollato dove ti rubano il portafoglio appena ci metti piede, ma solo dopo che ti sei comprato (dopo estenuanti mercanteggiamenti) almeno due enormi narghilé, confezioni regalo di spezzie muffe, e una scopa.

E la democrazia? No perché gentilezza, cortesia, il sentirsi a casa, mica è appannaggio solo del Sud (o del suk) del mondo. Che fai, ne privi il nord del mondo? Proprio tu che stai a Torino, città nordica e accogliente come poche altre?

Però, una cosa è vera. Il Sud non è solo un posto che sta più in basso di un altro. Il Sud è una cosa che ti porti appresso ovunque tu vada, pure se finisci in Patagonia c’è un Sud che non è il posto dove stai ma è il posto dove si è piazzato il tuo spirito.

Capisco che è una roba che solo io e Sara e quelli che hanno il gene terrone come noi potremmo scrivere. Perché nel mio caso, io sono un misto di roba italiana di centro (Umbria e Marche) e di roba sicula. Tanta roba sicula. E anche se in Sicilia ci sono stato poche volte, l’imprinting è inesorabilmente stato efficacissimo. Mia nonna e mio nonno materni hanno compiuto l’opera. E quindi, non solo le mie arterie, ma anche la mia anima si è intasata di parmigiana di melanzane, di arancine, di timballo di anellini, di cannoli. Il fritto ha vinto sulla grigliata, non c’è stata storia.

E ecco che mi ritrovo qui, a scrivere l’ennesima ricetta siciliana. Sempre sul filo di qualche ricordo. Che, come passano i ricordi attraverso il filo del gusto, poche altre cose…

Allora, eccovi la ricetta di uno dei piatti da me più amati della mia infanzia e di sempre (sarà che non sono mai cresciuto?) ovvero la Caponata. Che era una roba che faceva mia nonna ma soprattutto mia zia Maria. Una zia molto brava in cucina, dal carattere puntiglioso e a volte un po’ acidulo, ma che tra Caponata e Gelo di Mellone si faceva perdonare qualsiasi cosa. Una sola cosa, nel suo carattere, non mi è mai andata giù (anche se non era proprio una questione di carattere): non sopportava l’aglio. In nessuna forma, e in nessuna quantità. Riusciva a sentire odore di aglio da 40 metri di distanza, e anche se ne avevi assunto un microgrammo tre giorni prima, venivi allontanato manco avessi la lebbra.

Ma, ecco, nonostante questa evidente pecca (si sa, noi mangiatori di parmigiana amiamo l’aglio), era una bravissima cuoca e una persona arguta e intelligente.

Ecco quindi la ricetta (con aglio però) della Caponata. O meglio, una delle mille diverse ricette possibili della Caponata, che ogni città, quartiere, casa, aveva la sua unica, sacra versione. Questa versione qui, che mi dicono essere messinese, viene da un mix tra la ricetta de La Cucina Siciliana (Guido Tommasi Editore) e i miei ricordi.

Prendete 6 melanzane viola, tonde, e fatele a tocchetti. Fatele spurgare cospargendole di sale grosso dentro uno scolapasta (un’oretta circa), dopodiché sciacquatele, asciugatele e friggetele in abbondante olio (io per friggere uso l’olio di semi, ma stavolta l’olio di frittura lo riuserete, quindi DEVE essere di qualità eccelsa, oppure usate un ottimo olio EVO). Tenetele da parte.

Nel frattempo versate parte dell’olio di frittura in un tegame, con 4 spicchi di aglio (scusa, zia), del sedano pulito, sbianchito e tagliato a tocchetti (due sedani, più o meno), 4 pomodori pelati, due manciate abbondanti di olive verdi snocciolate, 3 cucchiai di capperi sotto sale (dissalateli, eh!!!), 100gr di pinoli e 150gr di uvetta.

Fate cuocere fino a che il sedano non sarà tenero. A quel punto aggiungete le melanzane e un po’ di basilico, e fate andare altri 10 minuti.

Alla fine, versate, mescolando, 2 cucchiai di zucchero e mezzo bicchiere di aceto di vino rosso, sale e pepe. Spegnete il fuco. Fate raffreddare, pima a temperatura ambiente e poi in frigorifero, per qualche ora. La Caponata è buona fredda, e soprattutto è ottima il giorno dopo, quando tutti gli ingredienti hanno avuto modo di fare reciproca conoscenza. :)

Il post delle sfoglie ricce senza la ricetta delle sfoglie ricce ma con la ricetta per il post senza ricetta.

Alla fine uno le sue soddisfazioni se le prende. Non è solo la solita storia, trita e ritrita, del “consolamose co’l’ajetto”, che sono quei due spicci di saggezza romana che non ci abbandonano mai (per chi non fosse romano, consolamose co’l’ajetto significherebbe “visto che non c’è altro che questo, facciamocelo andare bene”). E nemmeno l’altra storia, topica e tipica di tanti (pure miei) post, ovvero “la vita è triste, nessuno mi ama, quindi mangio dolci e spero in un lieto fine alla Bridget Jones”. No no. Questa è un’altra storia.

Qui non è tanto che avevo bisogno di qualcosa di dolce per consolarmi dal momento difficile che sto vivendo (zerosoldi-lavoribrutti-ordedicreditori-etcetc). Anche perché per me la consolazione massima in realtà è un gigantesco piatto di carbonara, in caso. No, qui c’è proprio che l’occhio mi casca in edicola sulla rivista appena uscita di Jamie Oliver, il giovane e rotondetto cuoco inglese che spopola al di là e ora anche al di qua della Manica. Un intero servizio dedicato a ricette a base di limone. Tra queste, la ricetta delle sfogliatine al limone; ora, chi sono mai io per resistere a tutto ciò?

Nessuno, si sa. Sono un debole, nonché un curioso. E essendo un cuoco autodidatta, queste sfide le prendo per quello che sono. Delle lezioni di cucina. Certo, nulla può eguagliare l’imparare direttamente da chi SA fare queste cose. Un bel corso di pasticceria (ma costano tanto, troppo). Una nonna “di una volta” (ma ormai inizio a essere io, in età da nonna). Che so, un amante fornaio. No. Ok, me la devo cavare da solo, io, libri e riviste di cucina, e qualche blog migliore del mio.

Beh, ma insomma, tutta ‘sta tiritera, ‘sta premessa, per dire che?

Per dire che sono riuscito a fare le sfogliatine. Quelle ricce. Quelle che se magnano a Napoli e dintorni. Quelle delle pasticcerie. Non le avevo MAI fatte in vita mia, e, sempre per dirla alla romana, rigà, sono un bel “dito-ar-culo” (per chi nuovamente avesse poca dimestichezza con la parlata romanesca, ebbene sì, è colorita e un po’volgare, ma rende l’idea). Perché? Perché il procedimento è complesso e quello che sembra facile, se non lo sai fare e sei da solo nella tua microcucina piena di roba, con un gatto scarsamente collaborativo e con il telefono che squilla, beh non è facile manco per niente. Per dirne una, per stendere la pasta così sottile, si usa, guarda un po’, la macchinetta per fare la sfoglia in casa. Sapete, la mitica Imperia? La Titania, nel mio caso (deve essere il modello-basic)? Insomma, quel monolite di acciaio che va a manovella? Ecco. Avete capito. Ora, quando qualcuno a Masterchef, ma anche in cucine meno stellate, la usa, vedete come, con qualche leggero giro di manovella, esce fuori un rettangolo perfetto, liscio, dritto, ortogonale al piano di lavoro. E invece a me non va così. Prima cosa, il pezzo di impasto inizia a scendere solo da un lato, mentre l’altro pare refrattario a qualsiasi stimolo, e sta lì, tetragono e ostile, che non entra manco morto nell’imboccatura della macchinetta. POI, siccome alla fine in un modo o nell’altro ce deve entra’, entra ma STORTISSIMO. Quindi alla fine hai una lingua di pasta lunga, sì, dallo spessore PIÙ o MENO regolare, sì. Ma sbilenca, più simile a uno straccio usato per pulire il tavolo, che a quel rettangolo magico che vedi altrove. E si appiccica. Come lo scotch quando lo maneggi male. Soprattutto quando la fai sottilissssssima (e così ha da esse’).

Alla fine ti arrangi e ci riesci, eh. Più o meno. Ma insomma, ci metti il triplo del tempo.

E guardate che tutta la ricetta è irta di ostacoli per noi selfmadecook. Quindi, la strada è in salita, ragazzi.

Ma guarda un po’, insistendo e aggiustando, provando e riprovando, eccole qua. Non ci credevo eppure sono venute. Le sfoglie (anzi le sfogliatine) ricce.

Solo che… solo che la ricetta non esiste. O meglio. La ricetta che ho usato come base credo avesse dei difetti. E non da poco. Ad esempio, la crema, il ripieno (di ricotta e limone), era troppo liquido. Decisamente troppo. Non ho ancora capito se l’ho intepretata male io, o se era scritta male (dubito, ma…) o semplicemente se mi mancava qualcuno di quei trucchetti che scopri quando vedi non una ma cento ricette, dopo aver spaziato in lungo e in largo tra blog e tutorial (cosa che ho fatto DOPO aver fatto le sfogliatine). E poi qualche foto in più del “come” si preparano alcune cose, non sarebbe stata malvagia.

Quindi stavolta la ricetta non la scrivo. Mi riservo il lusso supremo di rifarle aggiustando il tiro, e di scrivere poi la ricetta che ha funzionato davvero (almeno per me).

Ma allora, che ca**o scrivi a fare un post qui sopra?

Ve lo dico subito. Faccio un elenco di motivi. Anzi, no, ecco la ricetta.

La ricetta per il post senza ricetta.

Prendete un piatto complicato. Eseguitelo cercando di seguire scrupolosamente le istruzioni (rispettate ogni passaggio, non saltate niente, e state attenti anche ai tempi). Fate in modo che nessuno possa vedervi, agite senza testimoni. Sfornate il prodotto, aspettate il giusto, e assaggiatelo. Se non è stato proprio un disastro, fate qualche foto di corsa, per gli amichetti di Instagram (magari mandate agli intimi una fotina su Whazzup, così, per farli imbestialire). Nel frattempo è sera. Mettete tutto a riposare una notte. La mattina dopo preparate il set, e fate delle foto decenti (stavolta devo dire non sono malvage, essendo autodidatta anche nella fotografia). Aspettate ancora un po’, meditate, e poi scrivete il post. Il vostro blog si è arricchito di un altro elemento. Il vostro amor proprio è salvo, perché il risultato non è male e non siamo degli starchef. La perfezione è lontana, ma manco la vogliamo. E alla fine le sfogliate si sono sfogliate davvero. Quindi, sempre come si dice a Roma, “ce potemo sta‘”.

Child

La Sacra Minna (o tetta per noi romani).

Certe cose si capiscono leggendole. Certe cose, facendole. Poi, altre solo dopo averne letto, e averle fatte. Perché l’esperienza ti spiega e suggerisce alcune cose, e diventa il tuo personale bagaglio di sapere. Ma questo sapere è più ricco, più fruttuoso, se è corroborato dal sapere altrui. Quindi, leggere, conoscere, fare, rifare, leggere ancora, scoprire. Annusare. Assaggiare. Metabolizzare.

Beh, che c’entra questo con le cassatine? Perché di cassatine stiamo parlando, giusto?

C’entra c’entra.

C’entra perché è primavera, la ricotta è fresca e buona, non è ancora troppo caldo e un dolcetto così calorico e zuccheroso, è proprio il momento giusto di mangiarlo. Quindi, se ti invitano a una cena siciliana e ti dicono di portare qualcosa, va da sé che il qualcosa sarà necessariamente in tema con la cena.

Ora, ho sempre amato la cassata. E le cassatine. Sarà per quelle tre litrate circa di sangue siculo che porto con me come eredità materna. Sarà perché i dolci siciliani sono dei veri e propri ponti tra mondi che qualcuno vorrebbe diversi, separati e distinti, come il mondo occidentale e quello arabo, e invece abbiamo tanto in comune. Sarà perché io, da eterno bambino, amo le cose zuccherine… ma insomma, era tempo che volevo provare.

E quindi, eccole. Trovata la ricetta (in un libro di cui mi fido, ovvero La Cucina Siciliana, Guido Tommasi Editore), mi sono messo a preparare queste cassatine, famose anche come Minne di Sant’Agata. Ovvero Tette di Sant’Agata. Tette. Seni. Insomma, la storia della santa che fu martirizzata strappandole i seni dovreste conoscerla (poi un giorno parliamo della passione dei cattolici per le pratiche sadomasochistiche, vero?).

Beh. Prima, la scoperta che in fondo queste cassatine sono FACILI da fare. La prima cosa: si prepara una pasta frolla mescolando insieme 300 grammi di farina, 125 grammi di zucchero e 125 grammi di burro a pezzetti, dei semi di vaniglia direttamente dal baccello, e, uno per volta, un uovo e due tuorli. Una volta che avrete impastato in amniera omogenea il tutto, fatene una palla e fate riposare in frigorifero per almeno un’ora.

Preparate poi il ripieno. Anche questo, semplicissimo. Non è altro che 600 grammi di ricotta di pecora, 100 grammi di zucchero a velo, e 80 grammi di canditi (se volete, di solito ci si aggiunge anche il cioccolato a scaglie, 100 grammi, ma io ho preferitonon metterlo). Sui canditi, ho dato un tocco tropicale (zenzero, papaia e komqat canditi). Beh abitando dietro il mercato di piazza Vittorio, era il minimo proprio. Stendete la pasta frolla in uno strato piuttosto sottile e foderateci degli stampi a semisfera (oh yessss, ecco, quelli sì, ci vogliono, sennò addio tette). Riempite con il ripieno di ricotta, e sigillate con altra pasta frolla, a chiudere.

Infornate nel forno già caldo a 180 gradi per circa 20-25 minuti.

Sfornate e fate intiepidire. Preparate nel frattempo la glassa, montando a neve due albumi e aggiungendovi delicatamente 350 grammi di zucchero a velo e due cucchiai di succo di limone. Togliete le Minne dagli stampi (p i a n o o o) e disponetele su una gratella, con sotto un piatto. Versate la glassa sulle cassatine (aspettate che inizi un pochino a addensarsi per farlo) facendo in modo che le ricopra uniformemente, e che l’eccedenza scoli dalla gratella nel piatto. Guarnite ogni minna con una ciliegina rossa candita, e fate raffreddare in frigorifero. Vedrete!

Tutto a posto, certo. O no?

Beh avevo FATTO le cassatine, avevo LETTO che erano origiariamente dolci votivi legati a culti più antichi e a celebrare divinità femminili… E in effetti, guardavo ‘ste cinque cassatine e davvero… cioè, oh, beh… OH RIGA’. Ma sembrano DAVVERO delle tette. Delle morbide, bianchissime, tette. Inequivocabilmente. E mentre le fissavo le vedevo con un occhio nuovo. Ho pensato a quelle pasticcerie, con file di cassatine verdi, e la ciliegina, e … un momento. Cassatine VERDI? Di solito sono verdi. E PERCHÉ?

Queste Minne tanto paiono dei seni veri, che una sfilza di tette in un bancone di pasticceria sarebbe un perfetto magnete per un maniaco. Oh Saggio Primo Pasticciere! Avere qualcuno che sbava non per gola, ma per lussuria sulle tue creazioni, non deve essere gradevole. Famole verdi, ‘ste tette. Soprattutto poi se devono essere quelle di una santa. Ci mancherebbe solo questo.

Le Gattò!

Gattò! Ma non gatto. Gattò nel senso di Gattò di patate. Proprio quello, quello che si mangia a Napoli, quello che ogni famiglia tiene la sua ricetta, quello che si mangia in privato il Boss delle Cerimonie insieme a una insalatina (non sapete cos’è il Boss delle Cerimonie? Beh, vi siete persi qualcosa, allora).

Già il nome, “G a t t ò”. Una storpiatura del francese gateau. Che in quella lingua vuol dire torta, mentre a Napoli indica UNA torta e una sola (ok, forse due, che c’è il gattò mariaggio). Lo sformato di patate. Una roba semplice e sopraffina, il confort food ma di alto livello, ricco della ricchezza che danno gli avanzi. Perché era così che si faceva. In quello scrigno di patate lesse e uova si mescolavano i pezzetti di formaggio e salumi che avanzavano in casa. Quella mezza mozzarella, quel pezzo di salame, quelle tre cucchiaiate di formaggio grattugiato, vivevano una seconda vita arricchendo lo sformato di patate, burro e uova.

BURRO, già. Per un piatto napoletano, pare quasi strano. Ma oh, si chiama gattò, e anche se il gattò di patate è invenzione del Regno delle due Sicilie, un bel po’ di Francia alla fine a Napoli era arrivata. Nella seconda metà del Settecento, con le nozze tra Maria Carolina e Ferdinando I di Borbone, a Napoli arrivano i cuochi francesi, i “Monsieur”, che a Napoli chiameranno i Monzu (e in Sicilia Monsù). E con loro arrivano parole nuove (come gateau, ma anche ragout, o croquettes), e ingredienti diversi. Quindi niente olio o strutto, oggi. Solo burro.

Ma è sempre così. La storia si affaccia nonostante La Storia, e di quello che è stato rimane traccia in quello che è, non solo in quello che viene scritto. E se le tracce oltre che scorgerle e leggerle (cosa non sempre facile, un po’ si nascondono, un po’ siamo noi a non volerle vedere), le possiamo anche gustare, ci abbiamo guadagnato parecchio (anche parecchi chili in più, ma questa è una altra storia).

Quindi, alla fine, ‘sto Gattò di patate?

Eccolo. In una delle mille possibili varianti.

Lessate e sbucciate ancora calde (OUCH!) 1kg e mezzo di patate. Schiacciatele in una ciotola e mescolateli a 100gr di burro (a temperatura ambiente, deve essere morbido e amalgamarsi bene), 100gr di parmigiano grattugiato, 100gr di provola affumicata a dadini e 100gr di salame (sempre tagliato a dadini). Altra versione, se preferite, invece del salame usate la stessa quantità di prosciutto cotto. Aggiungete 4 tuorli d’uovo, uno per volta, e aggiustate di sale e pepe. Se tutto è troppo denso e difficile da mescolare, un po’ di latte vi aiuterà a rendere il gattò più soffice. A parte montate a neve gli albumi rimasti, e incorporateli all’impasto delicatamente.

Accendete il forno a 180 gradi. Preparate una teglia imburrandola e cospargendola di pangrattato, e versatevi metà dell’impasto. Tagliate a fettine sottili una mozzarella e disponetele sopra il primo strato. Versate il resto del composto a formare un secondo strato, cospargete di pangrttato e fiocchetti di burro (eh si, DEVE gratinare bene), e infornate per 30-40 min circa.

Sfornate, fate intiepidire almeno 10 minuti, e et voilà. Il gattò è servito. Lo potete mangiare tiepido oppure freddo (e come le lasagne, il giorno dopo è ancora più buono). Io personalmente lo ho tagliato con un coppapasta, e accompagnato a delle micropolpettine (grandi quanto delle olive, per intenderci) di carne di manzo cotte in olio e idromele (che è vino di miele, yess), con nell’impasto parmigiano e cannella (eh si, perché se a Napoli ci stanno i francesi, in Sicilia ci stanno gli arabi, e allora è spezie, è agrodolce, insomma, è tanta roba anche lì). Ma il gattò si mangia in mille modi. Con della salsa di pomodori verdi scuè scuè (Napoli speaks), dal sapore acidulo che asciuga un po’ il gusto rotondo e morbido di burro e patate; con una caponata di verdure, agrodolce e fredda; con una insalata greca, o, in una possibile variante senza salumi, con una insalata di mare. Insomma, è un piatto versatile, gustoso, e molto, molto confortante. Inoltre, ogni boccone di Gattò, è un boccone di storia che buttate giù. Ma per una volta, non un boccone amaro.